Seit rund zwei Jahrzehnten spielt die Qualifizierung von Mitarbeitenden in Kommunen zu einer „Interkulturellen Kompetenz“ eine wichtige Rolle. Im Zusammenhang mit sich verändernden gesellschaftlichen Realitäten, kritischen Fachdiskursen zu Begrifflichkeiten und Zuschreibungen im Kontext „Interkulturalität“ sowie immer wiederkehrenden negativen Tendenzen bundespolitischer Debatten um Migration, setzen sich Verwaltungen inzwischen aber auch vermehrt mit dem Begriff der „Vielfaltskompetenz“ auseinander. Dieser löst die Interkulturelle Kompetenz zum Teil ersatzlos ab, was wiederum neue Verwerfungen hervorbringt, die ebenfalls kritisch zu bewerten sind.

Der vorliegende Beitrag stellt kurz die Grundannahmen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze vor, beleuchtet einige wichtige Aspekte zu deren Spannungsverhältnis und plädiert schlussendlich für einen pragmatischen Umgang vor Ort, bei dem beide Ansätze – sofern entsprechend ausgerichtet und mit Inhalten gefüllt – ihre jeweilige und sich gegenseitig unterstützende Berechtigung und Nutzen für Verwaltungen haben.

Interkulturelle Kompetenz

Der Begriff der „Interkulturellen Kompetenz“ wird seit seiner ersten Formulierung durch Wolfgang Hinz-Rommel für die Soziale Arbeit im Jahr 1994 kontrovers diskutiert (Handschuck/Schröer 2012). Bis heute gibt es keine einheitliche Definition. Viele Verwaltungen entwickeln vor Ort je eigene Definitionen, einige definieren den Begriff erst gar nicht und glauben z.B. auch nicht, dass man die Interkulturelle Kompetenz eines Mitarbeitenden wirklich erfassen und bemessen kann. Andere haben dazu z.T. differenzierte Formate und Kriterien entwickelt.

Weit verbreitet ist eine Definition, die von der Bertelsmann Stiftung 2008 in Anlehnung an eine sehr bekannte und anerkannte Formulierung der US-Amerikaner*in Darla K. Deardorff in einem viel beachteten Thesenpapier zur Interkulturen Kompetenz als „Schlüsselqualifikation im 21. Jahrhundert“ veröffentlicht wurde. Demnach ist die Interkulturelle Kompetenz „…die Fähigkeit, in interkulturellen Situationen effektiv und angemessen zu agieren; sie wird durch bestimmte Einstellungen, emotionale Aspekte, (inter-)kulturelles Wissen, spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie allgemeine Reflexionskompetenz befördert.“ (Bertelsmann Stiftung 2008 in Anlehnung an Deardorff 2006).

Kritik am Begriff der Interkulturellen Kompetenz im Kontext bundesdeutscher Integrationsdebatten

Im Laufe der vergangenen Jahre wurde die Kritik an der Ausrichtung und Zielführung der Förderung „Interkultureller Kompetenz“ und entsprechenden Schulungsangeboten lauter. Sie steht in direktem Zusammenhang mit bundespolitischen Kontroversen um Migration, Flucht und Integration, die ihren Blick überwiegend auf Problemorientierungen richten. Dabei werden die Lebensleistungen, Kompetenzen und auch Rechte von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte nicht zuletzt vor dem Hintergrund zahlreicher struktureller Benachteiligungen und Diskriminierungen kaum oder zu wenig gewürdigt. Zugleich werden die vielen sichtbaren Fortschritte und Erfolge in der Integrationspolitik zum Teil pauschal negiert. Die häufig banale Normalität des Gelingens von Integration vor Ort und die vielen persönlichen Erfolgsstorys sorgen eben für weniger Aufmerksamkeit, als die oft reißerischen Schlagzeilen über das Scheitern der Integration oder das verengte Brennglas auf sicher weiterhin vorhandene Probleme und Herausforderungen im Feld.

Mit den defizitär ausgerichteten Debatten wurde bzw. wird wiederholt das Denken in Minderheiten – Mehrheiten-Ansätzen transportiert. In einer Gesellschaft mit einer stetig steigenden Individualisierung und Diversifizierung von Lebensstilen und -lagen ist das schon länger mehr als fragwürdig. Auch Begriffe wie „Mehrheitsgesellschaft“ werden künftig vielerorts obsolet. Denn in immer mehr Städten liegt der Anteil an Menschen mit sog. Migrationshintergrund bereits bei über 50%, die Anteile bei Menschen unter 25 Jahren zum Teil schon bei über 70 %. Dennoch erfreuen sich „wir-die“ oder „eigen-fremd“-Dichotomien in den Debatten immer noch großer Beliebtheit. Angeknüpft wird dabei zumeist an eine „fremde“ oder zumindest „andere“ Kultur oder Religion, die eben mit „unserer“ Kultur nicht zu vereinbaren sei. Gemeinsamkeiten von und mit Menschen unterschiedlicher Herkunft z.B. aufgrund von sozio-ökonomischen Lebenslagen, dem Geschlecht, Lebensalter oder der lokalen Identität werden dabei kaum thematisiert. Sie würden aber zu einem komplexeren und realistischeren Bild im Blick auf die gewachsene Vielfalt in Deutschland beitragen.

Kritische Hinweise zum Paradigma der Interkultur gibt es vor diesem Hintergrund seit langem insbesondere zur Gefahr einer Kulturalisierung eigentlich eher sozio-ökonomischer, bildungsbezogener und rechtlicher gesellschaftlicher Probleme und Herausforderungen. Mit den Fallstricken einer Überbetonung von „Kultur“ als Prisma auf Lebenslagen von Menschen mit Migrationsbiografie wurden und werden zugleich häufig statische Kulturverständnisse in sich abgeschlossener, vermeintlicher „Kulturkreise“ (z.B. „die Muslime“, „die ukrainischen Geflüchteten“) vermittelt. Diese werden zum einen der großen Bandbreite von Lebensstilen und -lagen innerhalb der so gekennzeichneten Gruppen nicht gerecht, zum anderen werden Machtasymmetrien und Zusammenhänge von strukturellen Diskriminierungsmechanismen mit Herausforderungen und Problemlagen in Integrationsprozessen dadurch verschleiert.

Kritiker*innen am Konzept der Interkulturellen Kompetenz sehen in der Betonung und dem Prisma der Kultur die genannten Gefahren auch hier immanent. Entsprechende Schulungsangebote könnten so zu einer Pädagogisierung und Entpolitisierung letztendlich viel komplexerer Fragen um Macht, Rechte, Anerkennung sowie gleichberechtigte Teilhabe führen.

Auf der Suche nach neuen Leitbildern für die diverse Einwanderungs- und Integrationsgesellschaft Deutschland

Infolge dieser im Laufe der Jahre anwachsenden Kritik an vorwiegend einseitig-destruktiven Integrations- und Migrationsdebatten entstand in den letzten 10-15 Jahren eine breite Debatte und die Suche nach alternativen, zeitgemäßeren Leitbildern für eine immer diversere Gesellschaft. Dazu wurden verschiedene neue Begriffe und Paradigmen entwickelt wie bspw. das „migrationssensible Handeln“ vor allem im sozialen Bereich oder den „Transkulturalismus“ vor allem im Gesundheitsbereich (Handschuck/Schröer 2012).

Vielfach diskutiert wird auch das alternative Paradigma bzw. der Ansatz der „Inklusion“. Dieser hebt sich in einem breiteren Verständnis vom häufig engen Integrationsverständnis vor allem insofern ab, als dass er Vielfalt als eine Tatsache und in Gesellschaft und Organisationen immanent vorhanden anerkennt. Inklusion sieht Politik und Organisationen vor allem handlungspflichtig, Diskriminierungen und Barrieren für Vielfalt abzubauen und entsprechende Strukturen so zu gestalten, dass sich die individuelle Vielfalt Einzelner entfalten und einbringen kann. Nur mit diesem Perspektivwechsel weg von der Person und deren einseitig zu erbringenden Anpassungsleistungen hin zu entsprechend inklusiven Strukturen könne eine gleichberechtigte Teilhabe sowie Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt zum Nutzen aller Beteiligten wirksam werden (vgl. etwa Alicke 2013). Im Kontext von Verwaltungen ist der Begriff der „Inklusion“ jedoch bereits durch die Schwerpunktsetzung „Behinderung“ festgelegt und durch eigene Stellen (Inklusionsbeauftragte*r) gefestigt.

Insgesamt wurde von Verwaltungen vor allem der Diversity-Ansatz bzw. das Konzept einer Diversitätsorientierung bzw. einem Diversity Management oder Mainstreaming als zentrales, neues Paradigma aufgegriffen. Er unterscheidet sich vor allem durch seine dezidierte Potentialorientierung und die grundlegend intersektionale* Ausrichtung von engen Integrationsverständnissen.

Von Interkultureller Kompetenz zur Vielfaltskompetenz?

In der Entwicklung und Umsetzung einer Diversitätsorientierung bzw. eines Diversity Mainstreamings in Verwaltungen spielt die Qualifizierung zu einer Diversity- bzw. Vielfaltskompetenz eine entsprechend bedeutsame Rolle. Auch zu dieser gibt es inzwischen eine ganze Reihe unterschiedlicher Definitionen, die vor Ort unterschiedlich ausbuchstabiert und mit jeweiligen Kompetenzbausteinen in Qualifizierungsmodulen hinterlegt werden. Am bekanntesten wurde dabei die Definition der Vielfaltskompetenz im INQA-Check „Vielfaltkompetente Verwaltung“ (Offensive Mittelstand 2019), die zugleich Ausgangspunkt für die Definition der Vielfaltskompetenz im Rahmen der Diversitätsstrategie der Bundesregierung für die Bundesverwaltung war (Bundesregierung 2025).

Demnach ist eine Vielfaltskompetenz „…die Fähigkeit, in einer von vielfältigen Menschen bzw. Beschäftigten mit unterschiedlichen Lebens- und Arbeitssituationen geprägten Umgebung angemessen und erfolgreich handeln und kommunizieren zu können. Vielfältige Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen von Menschen bzw. Beschäftigten werden in einem potenzialorientierten Ansatz einbezogen. Unterschiedliche Lebenskonzepte, Lebens- und Arbeitssituationen werden im Rahmen der strukturellen Möglichkeiten berücksichtigt. Zu einer Vielfaltskompetenz gehören Haltungen, soziale Fähigkeiten und Wissen.“ (Offensive Mittelstand 2019)

Die Definition ist sichtlich angelehnt an klassische Definitionen der Interkulturellen Kompetenz und kann als eine Erweiterung dieser gesehen werden. Zentraler Unterschied bzw. Ergänzung ist insbesondere, dass die Vielfaltskompetenz in einer intersektionalen Ausrichtung zugleich viele Diversitätsdimensionen zugleich in den Blick nimmt. Kultur kann so nur in einem dezentrierten Blick eine Rolle spielen, steht aber nicht im Fokus. Weiterhin beinhaltet diese Definition ein sehr individuelles Verständnis je eigener (intersektionaler) Lebens- und Arbeitslagen von Personen und grenzt sich damit u.a. auch von statischen Kulturverständnissen oder ethnisierenden Zuschreibungen im Blick auf Menschen mit Migrationsgeschichte ab. Schließlich wird vor allem auf die Potentiale der individuellen Vielfalt hingewiesen, die es entsprechend einzubeziehen und entfalten gelte.

In der Praxis werden in Verwaltungen Qualifizierungen zur Interkulturellen Kompetenz inzwischen immer häufiger von solchen zu einer Vielfaltskompetenz ersetzt. Dies meist in einer breiten Ausrichtung auf viele Diversity-Dimensionen zugleich, bei denen bspw. Dimensionen wie Geschlecht, Behinderung oder Lebensalter eine ebenso bedeutsame Rolle wie migrationsspezifische Aspekte spielen. Für die Teilnehmenden bedeutet dies eine hohe Komplexität an Themen und Verstehen von Zusammenhängen und kann so entsprechend überfordern. Migrationsspezifische Kontexte und Besonderheiten haben dadurch einen geringeren Anteil und werden ggf. im Verhältnis zum Erleben der Teilnehmenden zu stark relativiert. So gibt es inzwischen auch andere, die Diversity Schulungen mit einem Schwerpunkt auf Fragen zu Migration und Integration anbieten, aber eben entsprechend mit einem potentialorientierten, intersektionalen Ansatz, bei dem eine Dezentrierung vom Paradigma der Kultur stattfindet.

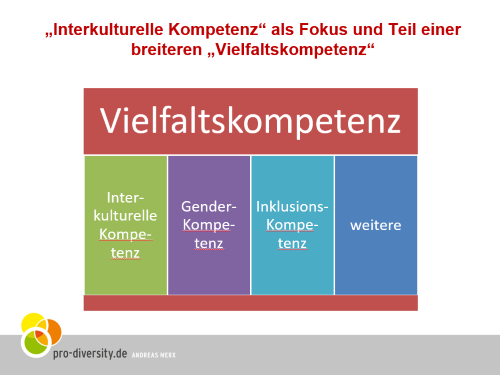

Sowohl als auch! Interkulturelle Kompetenz als Teil einer breiteren Vielfaltskompetenz

Bei aller berechtigten Kritik an den Negativtendenzen bundesdeutscher Integrationsdebatten und den Gefahren der Kulturalisierung komplexer Herausforderungen in interkulturellen Ansätzen, kann das aber nun nicht heißen, dass Schulungen zur Interkulturellen Kompetenz keine Berechtigung mehr hätten. Oder wie zum Teil gar kategorisch gefordert, keine Schulungen mehr unter diesem Titel durchgeführt werden sollten.

Viele Verwaltungen und entsprechende Anbieter*innen von Schulungen zur Interkulturellen Kompetenz haben die genannten und durchaus berechtigten Kritikpunkte schon lange reflektiert und arbeiten entsprechend mit einem erweiterten und dynamischen Kulturverständnis (vgl. IQ Fachstelle IKA 2015):

„Einem erweiterten Kulturbegriff liegt ein lebensweltlicher Ansatz zu Grunde, demzufolge Kultur den umfassenden Zusammenhang menschlichen Verhaltens darstellt (Bolten, 2007, S.10 ff.). Denn unter den Bedingungen der Globalisierung hat sich die gedachte Einheit von Raum, Gruppe und Kultur als Fiktion erwiesen. […] Kultur ist ein Orientierungssystem, das unser Wahrnehmen, Bewerten und Handeln steuert. Sie bildet das Repertoire an Kommunikations- und Repräsentationsmitteln, mit dem wir uns verständigen, uns darstellen und unsere Vorstellungen bilden. Kultur ist ein veränderbares, offenes System, der kulturelle Wandel ein gesellschaftlicher Produktionsprozess“ (vgl. Auernheimer2002, S. 28 ff).

Sofern Qualifizierungen zu einer Interkulturellen Kompetenz mit einem solchen erweiterten Kulturverständnis arbeiten, intersektional ausgerichtet, diskriminierungssensibel und diversitätsorientiert sind sowie auch Machtfragen und strukturelle Diskriminierungen und Ungleichheiten berücksichtigen, können diese einen weiterhin wichtigen Fokus eben auf migrationsspezifische Fragestellungen und Aspekte legen.

Die Definitionen einer Vielfaltskompetenz sind letztendlich auch als Erweiterungen und Diversifizierungen zu im Kern ähnlichen Definitionen einer Interkulturellen Kompetenz oder bspw. auch einer Gender-Kompetenz zu verstehen.

So verstanden wäre eine Vielfaltskompetenz vor allem eine zentrale und breite Basiskompetenz im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt. Weitere, vertiefende Schulungen etwa zu einer Gender-Kompetenz, Interkulturellen Kompetenz, einem kompetentem Umgang mit den Themen Behinderung/chronische Krankheiten, sexueller Vielfalt, sozioökonomischer Herkunft und Lagen sowie vielen weiteren Dimensionen der Vielfalt könnten in einer solchen Perspektive entsprechende Vertiefungen und Ausdifferenzierungen der Vielfaltskompetenz sein.

Andreas Merx (pro diversity, Berlin) ist Organisationsberater, Referent und Trainer mit den Schwerpunkten Diversity Management, Antidiskriminierung/AGG und Interkultur. Seit mehr als 15 Jahren unterstützt er bundesweit Verwaltungen und qualifiziert Führungskräfte und Mitarbeitende zu einer interkulturellen und/oder Vielfaltskompetenz. Von 2011 bis 2022 war er stellvertr. Leiter und Referent für Fachkräftesicherung und betriebliche Integration in der IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung & Antidiskriminierung beim VIA Bayern e.V. www.pro-diversity.de

Quellen:

Alicke, Tina (2013): Inklusion – Hintergründe eines neuen Blickwinkels, in: Migration und Soziale Arbeit 3/2013: Integration, Diversity, Inklusion, S. 243-248

Bertelsmann Stiftung und Fondazione Cariplo (2008): Interkulturelle Kompetenz – Die Schlüsselkompetenz im 21. Jahrhundert? Direktlink: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_30236_30237_2.pdf

Bundesregierung (Hrsg.) (2025): Gemeinsam für mehr Vielfalt in der Bundesverwaltung – die ganzheitliche Diversitätsstrategie der Bundesregierung. Direktlink: https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1872554/2332996/13ee9122c176436922880c8405d929db/gemeinsam-vielfalt-bundesverwaltung-diversitaetsstratigie-data.pdf?download=1

Handschuck, Sabine/Schröer, Hubertus (2012): Interkulturelle Orientierung und Öffnung. Theoretische Grundlagen und 50 Aktivitäten zur Gestaltung

Lachmayr, Tina/IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung (VIA Bayern e.V. – Verband für Interkulturelle Arbeit (Hrsg.) (2015): Interkulturelle Grundsensibilisierung mit Schwerpunkt Asyl & Flucht. Direktlink: https://via-bayern.de/publikationen/interkulturelle-grundsensibilisierung-mit-schwerpunkt-asyl-flucht/

Merx, Andreas/Lewicki, Aleksandra/Schlenzka, Nathalie/Vogel, Katrin (2021): Diskriminierungsrisiken und Handlungspotenziale im Umgang mit kultureller, sozioökonomischer und religiöser Diversität. Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag der Stiftung Mercator (Hrsg.). Direktlink: https://www.stiftung-mercator.de/de/publikationen/diskriminierungsrisiken-und-handlungspotenziale-im-umgang-mit-kultureller-soziooekonomischer-und-religioeser-diversitaet/

Offensive Mittelstand (Hrsg.) (2019): INQA-Check „Vielfaltskompetente Verwaltung“. Direktlink: https://www.inqa-check-vielfalt-verwaltung.de

*„Intersektionalität ist ein Begriff, der das Zusammenwirken mehrerer Unterdrückungsmechanismen beschreibt. Er wird sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in pädagogischen, bildungspolitischen und aktivistischen Zusammenhängen benutzt.“ Quelle: https://www.vielfalt-mediathek.de/intersektionalitaet

Bildquelle: www.istock.com – Orbon Alija